腫瘍疫学

人では血液型O型はマラリアにかかりにくいとか、日本人は腎臓が弱いとか・・言われますが、犬、猫の腫瘍にも特徴、傾向があるので紹介します。

初めに

腫瘍発症の平均年齢は犬で9.2歳、猫で9.9歳。犬猫ともに高齢になると腫瘍になりやすくなります。

全腫瘍症例中の悪性腫瘍の比率は犬で59.6%、猫で87.7%です。猫は犬より腫瘍の発生は少ないものの、腫瘍の悪性比率が高いため注意が必要です。

また、犬種、猫種によっても腫瘍の発生に関与する場合があります。

1 遺伝的因子

バーニーズ、フラットでは悪性組織球症が多い・・・など

2 ホルモン

犬猫ともに早期の避妊手術が発生を減少させます。また、早期の去勢手術は肛門周囲腺腫の発症率を低下させます。

3 環境因子

猫では受動喫煙によりリンパ腫の危険が2~3倍高くなると報告されています。猫の口腔扁平上皮癌も受動喫煙、ノミ駆除剤の関与の可能性が報告されています。アスベストと犬の中皮腫、除草剤と膀胱移行上皮癌の報告もあります。

4 ワクチン

ワクチンの接種部位に肉腫発生の危険が報告されています。

5 ウイルス

猫白血病ウイルス、猫エイズウイルスは猫のリンパ腫に、パピローマウイルスは口唇の乳頭腫に関与します。

6 寄生虫

海外でSpirocerca lupiという線虫が食道の線維肉腫や骨肉腫に関与すると報告があります。

7 移植

犬の可移植性性器肉腫は交尾、舐め合いによって伝搬します。

腫瘍の特徴

1 乳腺腫瘍

①犬の乳腺腫瘍

雌犬の全腫瘍の52%を占め、良性と悪性の比率は50:50です。

発生年齢は2~16歳(中央値10~11歳)、好発犬種はプードル、イングリッシュ スパニエル、イングリッシュ セッター、ポインター、ダックスフント。

卵巣ホルモンに深く関与しており、避妊雌に比べ未避妊雌では発生率が7倍です。

腫瘍の発生確率と避妊時期について、初回発情前 0.05%、初回発情後 8%、2回目発情後 26%とされているので、発生率を下げるには若齢での避妊手術が望まれます。

乳腺腫瘍の臨床徴候として、乳腺に結節ができます。良性のケースでは境界明瞭で小さく硬い。悪性のケースでは急速に増大し境界不明瞭で皮膚や隣接組織に固着し、自壊、出血、炎症を伴います。悪性腫瘍の中でも炎症性乳癌は急速に複数の乳腺に発生し、肉眼で確認できる範囲より広範囲に浸潤し、硬固、熱感、浮腫、痛みを伴います。一般的な転移部位は肺とリンパ節ですが、肝臓、骨にも転移します。

②猫の乳腺腫瘍

猫の乳腺腫瘍は、皮膚腫瘍、造血器系腫瘍に次いで3番目に多い腫瘍で、80~90%は悪性と言われています。発生年齢は9カ月~23歳(中央値10~12歳)と幅広い傾向があります。シャム猫は発生リスクが他種の2倍と言われています。1歳以下で避妊手術を猫では未避妊雌と比較して約90%発生リスクが低下します。皮膚や他の組織に浸潤し、固着していることが多く、半数以上では複数の乳腺に腫瘍細胞が存在している。遠隔転移は肺とリンパ節で、胸膜、肝臓、横隔膜、副腎、腎臓に転移することもあります。腫瘍の大きさにより生存期間が示されており、2cm以下で3年以上、2~3cmで15~24か月、3cm以上で4~12か月である。手術の際には腫瘤から2~3cm、筋膜1枚をマージン確保し切除するが、再発が見られることも多い。稀に、線維上皮過形成の発生があり発情後か、2歳までの妊娠期間中に発生します。

2 肥満細胞腫

全身あらゆる部位に発生しうる腫瘍で、良性~悪性の性質、挙動は様々です。

①診断とステージング

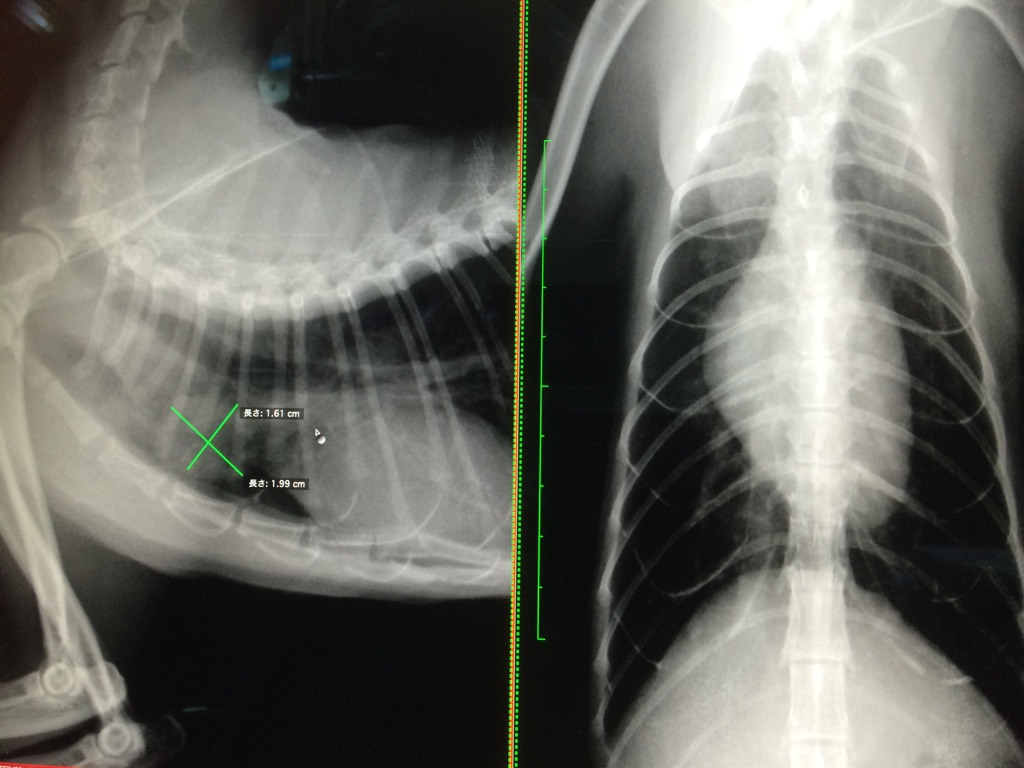

肥満細胞は特徴的な構造を持ち、多くの場合で細胞診で診断可能である。近年、腫瘍細胞におけるc-kit遺伝子の変異や、その分子標的治療薬に関する知見が深まり治療の選択肢が広がっています。肥満細胞腫が進行するとリンパ節転移や肝臓、脾臓への遠隔転移が見られるが肺転移は少ない。肥満細胞腫のステージングを行うには領域リンパ節の評価と胸部・腹部レントゲン検査、超音波検査、血液検査が必要です。

②腫瘍随伴症候群

肥満細胞の中に多量のヒスタミン、ヘパリン、タンパク分解酵素、プロスタグランジンなどが含まれており、それら物質による影響が生じることがあります。

(a)高ヒスタミン血症

胃潰瘍、低血圧性ショックの発症

(b)ダリエ徴候

紅班、浮腫、皮下出血、掻痒など

(c)癒合遅延

手術後の癒合不全

③犬の肥満細胞腫

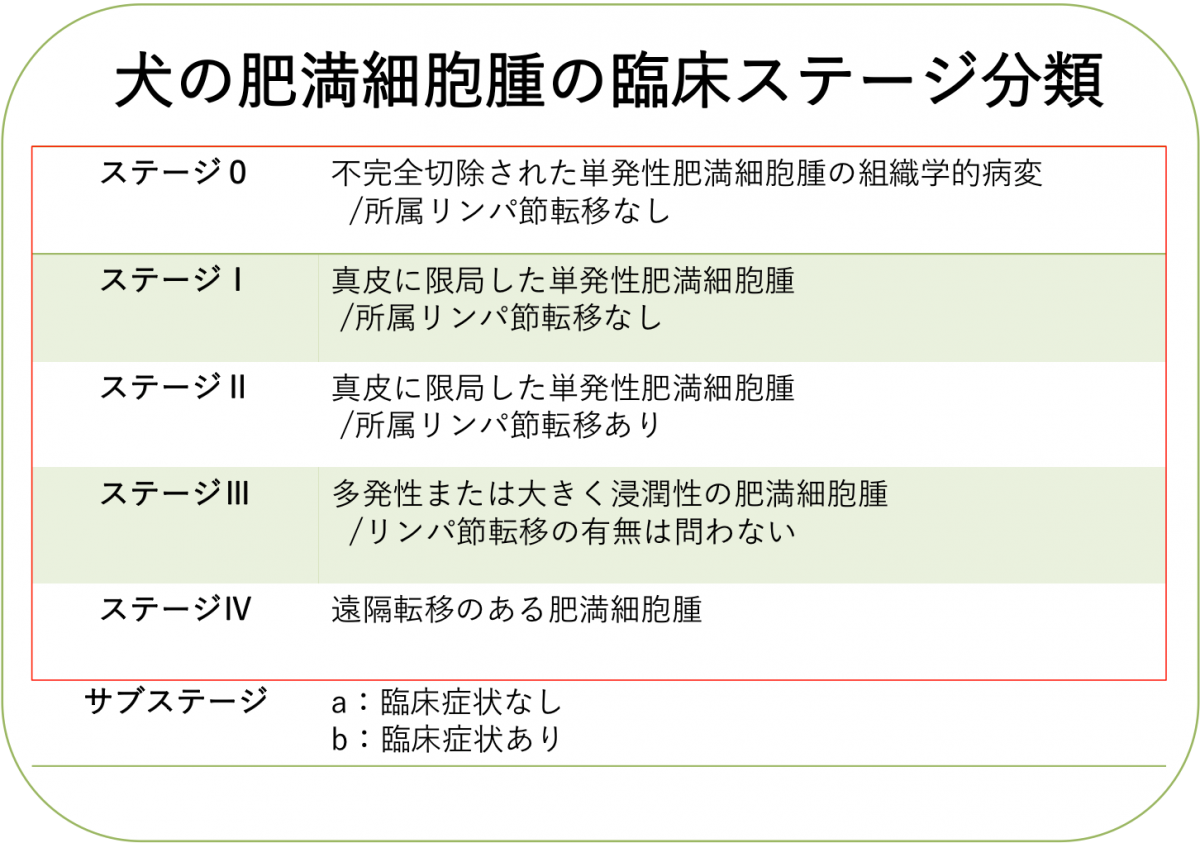

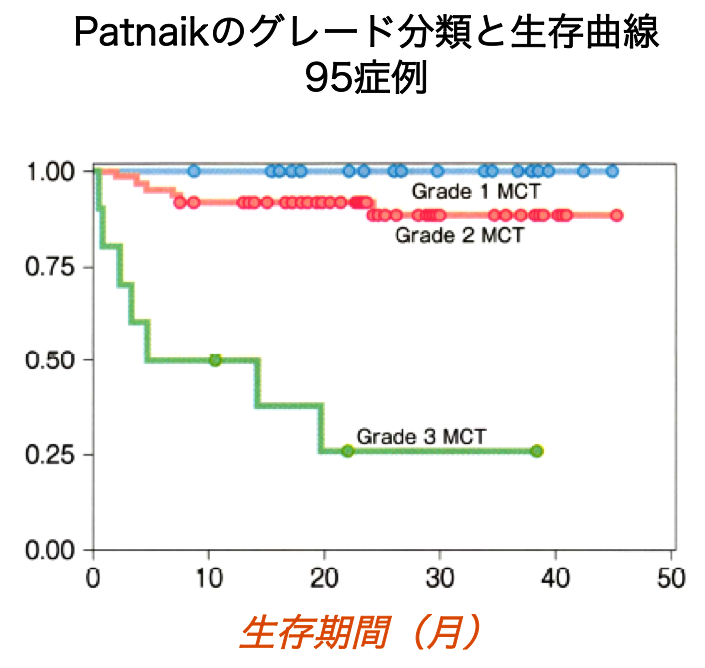

周囲組織への浸潤性、有糸分裂指数、細胞異型性、顆粒の状態により組織学的グレードが3段階に分けられ、また、WHOで臨床ステージが定められています。

④猫の肥満細胞腫

猫の肥満細胞腫は皮膚、腸管、脾臓、肝臓に多く発生するが、発生部位により挙動が異なります。皮膚ではシャム猫に好発し、性差なくすべての年齢で発生があります。腸管に起きる腫瘍で3番目に多く、嘔吐、食欲不振、下痢などが小腸患部の通過障害により発症する事が多いです。無症状のまま偶然発見されるものからリンパ節転移を起こすものまで様々。脾臓腫瘍で最も多く、食欲不振、嘔吐の症状で来院し、腹水や脾臓の細胞診により診断されます。すべての部位の肥満細胞腫の診断には細胞診などによる腫瘍確定と、レントゲン検査、超音波検査、血液検査を含めた全身状態の評価が必要となります。

3 リンパ腫

①犬のリンパ腫

全身どこでも発生しますが、発生する場所により分類します。

(a)多中心型

体表リンパ節の腫れ(直径10mm以上)が特徴です。犬では最も発生が多いタイプで、初期にはリンパ節、その後、肝臓、脾臓、骨髄などのリンパ系組織へ浸潤していきます。リンパ節の腫れは通常、無痛性で、食欲不振、体重減少、嘔吐、下痢などが見られます。リンパ腫を発症することで免疫介在性貧血、高カルシウム血症、低血糖、DIC(播種性血管内凝固症候群)を伴うことがあります。B細胞型が多い。

(b)縦隔型

胸の中で胸骨リンパ節、胸腺の腫脹が特徴です。

腫瘍や、腫瘍による胸水により呼吸困難を示すことが多い。

腫瘍が血管の圧迫すると上半身の浮腫(前大静脈症候群、むくみ)が見られる事があります。T細胞型が多い。

(c)消化器型

消化管に発生し、腸管膜リンパ節、肝臓、脾臓へ浸潤することがあります。

下痢、嘔吐、体重低下、低タンパク血症が見られ、消化管が腫瘍に侵され消化管穿孔することもあります。組織学的にリンパ球プラズマ細胞性腸炎と消化管型リンパ腫の区別が困難な場合もあります。B細胞型と考えられていたが最近ではT細胞型を示唆する報告があります。

(d)皮膚型

上皮向性型(菌状息肉腫)と非上皮向性型に区分されます。

なかなか治らない皮膚炎の背景に、このリンパ腫が隠れていることもあります。

体表リンパ節、肝臓、脾臓、骨髄に進行することがあります。

上皮向性型はT細胞型、非上皮向性型はB細胞型が多い。

(e)節外型

リンパ腫は体中どこにでも発生する腫瘍ですが、上記以外にも眼球、中枢神経系、骨、膀胱、心臓、鼻腔などに発生します。それらをまとめて節外型と表現します。

②猫のリンパ腫

猫では白血病ウイルス(FeLV)感染の有無によりリンパ腫の発生年齢、好発部位、予後が大きく異なります。また、免疫不全ウイルス(FIV)感染によりリンパ腫発生率は増加すると言われています。

(a)消化器型

猫で一番多く見られる型で、腸管から腸管膜リンパ節、肝臓へ浸潤していきます。

FeLV陰性の老齢猫に発生します。小腸、胃、回盲結腸部、結腸の順に発生が多く、腫瘍は独立性またはび慢性に腸管の筋層、粘膜下層に存在し最終的に環状(竹輪状に)肥厚します。

(b)縦隔型

胸骨リンパ節、胸腺を含む胸部のリンパ腫でFeLV陽性の若齢の猫に発生する。

T細胞性が多い。

(c)多中心型

体表リンパ節に限局するリンパ腫で、猫では稀である。

他の型のリンパ腫が進行した結果の病変であることが多い。

猫では非腫瘍性のリンパ節腫大がしばしばみられる。

(d)腎型

腎臓が原発とされるが、消化器型に関連すると言われている。

中高齢の猫で多く見られ、FeLVの関与はまちまちである。

(e)鼻型

鼻腔及び副鼻腔に発生する。

FeLV 陰性の老齢猫で発生する。非ウイルス性鼻腔疾患のほとんどは腫瘍性疾患でその半数はリンパ腫と言われているため、FeLV陰性の老齢猫の鼻腔疾患では常にリンパ腫の可能性を考慮します。

4 血液腫瘍

白血病

リンパ性白血病はリンパ球増殖性疾患で、明らかな腫瘤形成を形成することなく骨髄で腫瘍細胞が増殖していきます。

(a)急性リンパ芽球性白血病

幼若なリンパ球が増殖する造血器悪性腫瘍です。腫瘍細胞で骨髄が置換され、ほとんどの症例で血液中に腫瘍細胞が出現し臓器浸潤する。

猫ではFeLV、FIVの発症に関与していると言われています。猫の60~80%でFeLV陽性で、T細胞表現型です。

症状は重度貧血、正常な血液細胞の減少、出血傾向、様々な臓器機能障害が生じます。

犬、猫ともに治療効果(奏効率)は良くない。

(b)慢性リンパ性白血病

成熟リンパ球様細胞の腫瘍性増殖により発生し、骨髄内、リンパ系組織ならびに循環血液中に異常リンパ球が著しく増加(一般的に30,000個/μl)します。犬では高齢で発生し、猫での発生はきわめて稀で、FeLV陰性、T細胞尿原型です。

モノクローナル高ガンマグロブリン血症を呈します。

ワクチン接種後のリンパ球活性化やエーリキア症との区別が大切です。

治療効果は比較的高く、化学療法を行った場合生存期間の中央値は1~2年以上です。

(c)急性骨髄性白血病

骨髄内で造血幹細胞あるいは白血球3系統それぞれの芽球レベルでの腫瘍化が起こり、骨髄正常細胞が腫瘍細胞に置換され急性リンパ芽球性白血病と同様に様々な症状が現れる。

急性リンパ芽球性白血病よりさらに予後不良と言われています。

形質細胞腫瘍

①多発性骨髄腫

骨髄において形質細胞が腫瘍性増殖する病気で、症状は元気消失から腎不全など様々で骨病変、過粘稠度症候群、出血傾向、高カルシウム血症を呈する。

・モノクローナルガンマグロブリン血症

・骨のパンチアウト

・ベンスジョーンズタンパク尿

・骨髄内の形質細胞増殖

上記2項目以上で診断が決まります。

治療は化学療法が第一となり、犬ではメルファラン(抗がん剤)とプレドニゾロン(ステロイド剤)で長期生存可能と言われています。高カルシウム血症は予後不良因子と言われています。

②形質細胞腫

皮膚、口腔粘膜、胃・消化管、骨に腫瘤を形成しますが、発現部位により症状と予後が異なります。

皮膚、口腔での発生は良性の挙動で、消化管及び骨での発生はしばしば転移すると言われています。